Vietnam d'hier, Vietnam d'aujourd'hui

Saïgon, la guerre cette inconnue

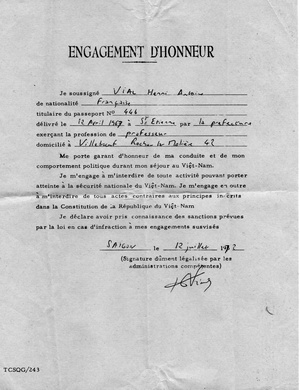

Henri Vial, mi-juillet 1972

Cet article fait partie d’un ensemble de textes écrits par Henri au retour de son voyage en Extrême-Orient, au cours de l’année 1972, en pleine guerre entre la République démocratique du Vietnam (ou Nord Vietnam), soutenue par le bloc de l'Est et alliée au Front national de libération du Sud Vietnam, dit Viet Cong, et la République du Vietnam (ou Sud Vietnam), soutenue par les États-Unis et leurs alliés (Australie, Corée du Sud…).

En mai 1972, Henri fait part à une amie de son « rêve » qui « ne se réalisera pas » d’aller « chez Mao », puis à Saïgon. « Avoir un visa pour le Vietnam c’est pas de la tarte. Ils sont plutôt méfiants, ils m’ont donné avec une grande générosité un visa pour trois jours !! Trois jours c’est peu mais une fois qu’on est sur place, on peut toujours voir. Saïgon bien sûr je rêve, peut-être que j’y crèverai en arrivant, peut-être que le Viet-Cong y sera avant moi, qui sait ? » (Lettre à Hélène Berthou, 17 mai 1972, archives privées).

Henri reste à Saïgon du 12 juillet au 18 juillet. Le texte ci-dessous, qui porte aussi pour titre « Saïgon ou la guerre de l’arrière », rend compte de ce séjour désabusé. Nous avons conservé la dernière partie, barrée dans le manuscrit, mais qui figure telle quelle, ou plus ou moins modifiée, dans d’autres écrits.

Henri reste à Saïgon du 12 juillet au 18 juillet. Le texte ci-dessous, qui porte aussi pour titre « Saïgon ou la guerre de l’arrière », rend compte de ce séjour désabusé. Nous avons conservé la dernière partie, barrée dans le manuscrit, mais qui figure telle quelle, ou plus ou moins modifiée, dans d’autres écrits.

- Le texte a été établi et numérisé par Robin Mondière : travail malaisé, étant donnés, non seulement l’écriture d’Henri souvent difficile à déchiffrer, mais aussi la mauvaise qualité de nos documents.

- Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat d’1 Franc en 1972 est pratiquement le même que celui d’1 Euro en 2020.

- Entre crochets, notes de l’éditeur.

« Le Vietnam est le pays le plus dangereux du monde. N’allez pas au Vietnam. » Voilà comment ce pays est présenté par mon guide « Japon et Asie de l’Est ». Il ajoute : « les voyages hors de Saïgon ne sont pas recommandés à cause des activistes Viet-Cong sur toutes les routes » ; ceci c’est l’édition de 1969, l’édition de 1972 est plus expéditive, elle a simplement supprimé le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Je suis au Vietnam, ce n’est pas dangereux, j’ai voyagé sur les routes, j’ai vagabondé à travers Saïgon, et comme 13 millions de Vietnamiens j’ai vécu la guerre. Coincé entre un service d’immigration imbécile et un consulat de France borné je n’ai pu rester qu’une semaine, j’y serais aussi bien resté un an.

Je voudrais bien vous parler du front, mais je n’ai pas vu le front ; ce n’est pourtant pas très difficile, vous prenez un billet d’avion pour Hué, cela fait à peine 60 NF, et vous voilà en plein boum. Mais les avions sont complets dix jours à l’avance, disons plutôt l’avion, car des deux ou trois départs prévus parfois il n’y en a qu’un, et la compagnie Air Vietnam prévient, très sereine : « Domestic schedules are subject to change without notice » [les horaires domestiques sont susceptibles de changer sans avertissement], car « l’ennemi » non plus ne donne pas de « notice » ! Alors, je suis sur la liste d’attente pour Hué, j’avais pour samedi le N°28, pour dimanche le N°21, c’est-à-dire aucune chance. Si ! Je pouvais peut-être acheter au marché noir un billet à deux ou trois fois le prix normal.

Le marché noir, le marchandage, c’est le rêve. Faire de l’argent par la guerre, profiter de la guerre, on pourrait presque définir ainsi Saïgon et les gens de l’arrière, ceux du moins avec qui l’étranger est en contact, ceux qui font croire que Saïgon n’est devenue qu’une immense putain, qu’une goule qui veut vous sucer vos dollars. Car vous êtes blancs, donc américain, donc riche. L’équation est presque vraie, et si ces gens avaient un certain idéal, je les approuverais, car ce serait leur manière à eux de faire la guerre, la résistance intérieure, mais en fait ce ne sont que de petits escrocs. Je les approuve quand même, ils m’ont volé, ils avaient raison, ce ne sont pas les opportunités que leur offre leur gouvernement ou le développement économique de la « nation » qui leur donnera ce qu’ils peuvent tirer de l’U.S. army.

Mettez une armée d’occupants dans une ville – et les Américains sont des occupants, et ils ne sont pas aimés – et vous transformerez cette ville en bordel. La Légion étrangère française a donné le ton, les G.I. y mettent le point d’orgue. C’est effectivement dans un bordel que je loge. Hôtel Saïgon, plus exactement Saïgon Hotel car la nationalité de l’occupant ayant changé la langue du commerce a changé, les noms se sont anglicisés. Vous ne trouverez pas de chambres et les prix seront exorbitants, la soldatesque et la gente journalistique occupent tout, écrirait mon guide, mais mon guide oubliait les bordels ! La réceptionniste m’a demandé 730 piastres par nuit (8 F, c’est honnête). Elle est encore jolie, je veux parler français : elle ne se rappelle plus, cela fait 20 ans me dit-elle qu’elle n’a pas parlé le français, 20 ans aussi qu’elle n’a pas baisé français, depuis qu’elle a appris l’américain, et bien appris.

Lorsque je suis rentré à dix heures du soir, le garçon à l’entrée m’a demandé : « tu veux les filles », j’ai dit « non ». Alors il m’a dit de fermer la porte de ma chambre, si je ne voulais pas être dérangé. Effectivement, dans les couloirs on se pelote pour pas cher et dans les chambres ouvertes les treillis sont abandonnés ainsi que les « ao dai » [longues robes traditionnelles des vietnamiennes] des Vietnamiennes. Dieu qu’elles sont belles ! C’est trois mille piastres pour un Vietnamien, mais pour un étranger ça peut monter jusqu’à dix mille. Hélas pour ces dames, la vietnamisation marche ici aussi, elles n’ont plus beaucoup de Ricains, surtout que voilà trois mois que les deux night-clubs de l’hôtel sont fermés. Un hôtel sans night-club semble presque inimaginable à Saïgon. Mais, maintenant, à dix heures il y a le couvre-feu.

« Avant monsieur, Saïgon c’était une ville gaie, beaucoup gaie ; la joie de vivre. La rue Tu Do, il y avait des bars, plein bars. Maintenant, monsieur, Saïgon, c’est triste. Couvre-feu. » C’est la guerre, ils ne pensent qu’à danser, mais à dix heures on les envoie au lit. Dix heures, la majorité des Vietnamiens n’ont pas de montre, cependant l’approche de la dixième heure se sent venir, le trafic se réduit petit à petit, « les » cinémas, ils ne sont pas nombreux, déversent la clientèle de la dernière séance, celle de 6h30 ! ; les étalages se ferment, les vendeurs ambulants rentrent leurs poussettes, les tricycles-taxis rangent leurs vélos, les mendiants s’installent sous les portes et les arcades, et dix heures, les jeeps des flics et des militaires patrouillent dans les rues à grands coups de sifflet. Les retardataires se dépêchent, les flics les contrôlent, dix heures trente tout est calme : la rue appartient à l’armée et à la police. Saïgon devient chaque soir une ville morte, paradoxe étrange pour les tropiques où la nuit est le moment le plus agréable.

Dans les chambres de l’hôtel, néanmoins, l’amour continue ; pleurs, fifres, gémissement, cris, tout y est. Onze heures trente, l’hôtel dort ; le canon résonne au loin, bien loin ; quelques coups de feu dans la nuit, et c’est tout. Mon hôtel ressemble un peu à un château-fort, certes au bon vieux temps de l’américanisation cela devait être une très belle cible pour l’attentat. En face de l’entrée il y a un écran pare-balle, que l’on ne puisse pas vous descendre quand vous sortez tout saoul du club ou tout vaseux du lit ; le balcon est protégé par un grillage de barbelés qui le couvre entièrement de sorte que personne ne puisse venir vous descendre, lorsque vous êtes au ciel, au septième ciel, et la fenêtre elle-même de la chambre a des barreaux de fer, puis un grillage avec une petite trappe pour la main et entrouvrir les volets. Lorsque neuf heures du soir approchent, deux soldats gardent l’entrée. Tout un décorum impressionnant. Dans ma chambre je ne sais pas, s’il faut que j’éteigne la lumière, est-ce que le couvre-feu signifie extinction des feux ; je ne sais pas si je peux m’aventurer sur le balcon, je voudrais bien voir ce qui se passe dans la rue, j’entrouvre les volets, je les referme, je les rentrouvre. Je suis dans un univers imaginaire : moi, blanc, ne suis-je pas un objectif tout désigné pour le terroriste qui peut-être est sur le toit d’en face, pour le terroriste qui peut-être m’a vu me promener sur la plage, manger avec les conducteurs de cyclo et rentrer dans l’hôtel. Je me crois dans une redoute menacée, mais il n’en est rien. Dès le deuxième soir je ne ferai plus attention. Saïgon est moins dangereux que New-York ! Beaucoup moins.

Mon hôtel est situé dans un quartier populaire et populeux, près de la gare : la gare la plus curieuse du monde, une gare sans train, il n’y a qu’une locomotive qui de temps en temps se balade sur le seul tronçon resté intact, tout le reste a sauté et c’est resté ainsi, signe de l’incurie des gouvernements successifs. À part le palais présidentiel qui fut reconstruit après 1961, il semble que tous les édifices publics n’ont pas été entretenus depuis le départ des Français. Le bureau de poste que La semaine à Saïgon présente comme un magnifique édifice à la voûte gigantesque, est sale, sombre et vide ; il porte toujours les vieux sigle P.T.T. ; depuis 1954, on a simplement mis quelques néons faméliques sur des guichets sans âge : télégramme de presse, plis officiels… L’aéroport, lui, ressemble à un hangar où règne le moisi : ce que Life in Vietnam [La vie au Vietnam], la feuille touristique gouvernementale, appelle « one of the world’s busiest airport » [l’un des aéroports les plus fréquentés au monde]. Probablement le plus fréquenté par les avions militaires qui sont là sur les pistes de garage avec leurs murettes de protection. « Saïgon, the sophisticated capital of the Free Republic of Vietnam” [la capitale sophistiquée de la République Libre du Vietnam], ajoute le même prospectus. En un mot le Paris de l’Extrême-Orient. Sophistiqué et « Paris » en quel sens ? Les restes de la présence française y sont nombreux, mais superficiels.

Dans les établissements qui s’intitulent « caphé », l’on vend du pain, des croissants, du « ban mi » (pain de mie). Les vieilles 4 CV Renault continuent sans fatigue leur fonction de taxis, les camionnettes Peugeot servent d’autocars interurbains, tandis que les cadres aménagés en trois roues servent de bus où l’on entasse de dix à douze personnes pour 20 piastres la place. La vieille génération des employés et des marchands parle français, les bâtiments officiels portent encore les écriteaux en français, les libraires offrent de vieux manuels datant de 1950 des éditions Ligel [Librairie générale de l’enseignement libre, société d’édition de manuels scolaires animée par les Frères des écoles chrétiennes, des années 1910 jusque vers 1977-1978] ou de l’école. Voilà la France de Saïgon, plus des passeports français, et la rue Tu Do.

La rue Tu Do [Vo tu do : boxe vietnamienne dite libre], les Champs-Élysées de Saïgon, avec sur les bas-côtés, la rue Nguyen Hué [1753-1792, empereur et général qui a unifié le Vietnam et lutté victorieusement contre les invasions du pays par des armées siamoises et chinoises] et la rue Lê Lợi [empereur et héros national ayant combattu les envahisseurs chinois et reconstruit le pays]. La rue Tu Do c’est le centre de la ville, « la Grand Rue » d’une sous-préfecture, le petit univers où se regroupent les étrangers autour des hôtels à air conditionné, le Caravelle, le Continental Palace, le Miramar, le Catinat. C’est ici que l’on rencontre les civils, les journalistes et les militaires qui trompent leur ennui dans Saïgon la provinciale. De « notre envoyé spécial à Saïgon », cette phrase qui suscite l’attention de millions de téléspectateurs de par le monde, cette phrase qui évoque les dangers de la guerre devrait faire rire, car l’envoyé spécial sirote tout simplement un whisky sur la terrasse du Continental. Une drôle de terrasse ! De nuit, l’hôtel chic de Saïgon est le centre de la prostitution mâle et femelle : dans la rue elles et ils font les cent pas, ou même attendent devant un jus de fruit à une table de café. Certes ce n’est pas le genre rue St Denis avec de grosses œillades ; elles sont distinguées, et vous ne pensez pas qu’elles sont putains. Vous vous laissez inviter, vous croyez à une simple amitié si elles ne précisent pas un tarif ; mais pendant que vous êtes tout nu, vos poches se sont vidées de leur contenu à votre insu ! Et comme il n’y a rien à faire à Saïgon la nuit, il ne vous reste qu’à boire ou à accepter les règles de l’amour vietnamienne, c’est-à-dire payer.

De « notre envoyé spécial à Saïgon », le seul danger qu’il court ici, c’est le vol et la chaude-pisse ! De jour la rue Tu Do est surtout le centre du marché noir, il est impossible de s’y promener sans être accosté continuellement par les cyclo-pousses et les taxis qui veulent vous emmener partout pour pas cher, c’est-à-dire à quatre fois le prix qu’ils chargeraient pour un Vietnamien, et par ces passants anodins qui vous tapent sur l’épaule : « change money… you want marijuana. » Le marché noir de l’argent est une pratique avantageuse en Pologne, en Turquie ou au Pakistan, mais au Vietnam la pratique se révèle désastreuse… pour vous. Un dollar vaut 410-420 piastres, à la banque ; au marché noir, l’on vous propose 500, demandez 600… après un moment psychologique d’hésitation le changeur acceptera, et vous êtes prêt pour changer, votre billet de 10, 20, 50 ou 100 dollars en main. L’on vous emmène dans une entrée, là le scénario varie avec l’habileté du changeur qui sort son énorme liasse de piastres, il y a des 500, des 100, des 20 et même des billets de 5 piastres. Il vous dit, comptez ; vous avez l’argent en main, « tenez je vais compter avec vous », il a de nouveau l’argent en main. Bon, l’espoir y est, vous donnez vos dollars, il vous passe ses piastres. Pendant qu’il comptait, il a un peu diverti votre attention : « méfiez-vous des filles » ; ou c’est un deuxième larron qui arrive et vous parle. Mais vous êtes sûr que vous avez votre argent, et vous partez heureux d’une bonne affaire, un profit de 50% sur le taux officiel. Vous avez une grosse liasse dans votre poche, vous la sortez et vous recomptez… votre sourire disparaît, tous les gros billets ont disparu avec adresse, vous avez des 20, des 100 et des 50, mais les 500 et les 1000, adieu ; vous avez perdu de 50% à 75% de votre argent. Je me suis ainsi fait voler de 2000 piastres sur 2700 que je devais recevoir ! Je me suis fait voler aussi de 500 piastres et de mon parapluie lorsque j’étais dans l’autobus. C’est la guerre ! Il faut savoir les règles du jeu.

Si vous voulez vous consoler, vous pouvez toujours acheter de la drogue. Sur la rue Tu Do, on m’a proposé une once de marijuana pour 1 dollar, à New-York je l’aurais payée de 25 à 30 dollars. Peut-être que si j’avais acheté cette once, j’aurais eu 50% de persil ! On m’a proposé aussi « some good dope », de l’héroïne. Si j’étais soldat américain au milieu de cette pourriture, continuellement harcelé par les gosses qui veulent des cigarettes, par les chauffeurs de taxi trop entreprenants, par les commerçants qui chargent le double, par les filles qui vous offrent leur devant et les garçons qui vous offrent leur derrière, par les escrocs qui vous vendent des piastres ou de la drogue, je me demanderais bien comment mon gouvernement ose prétendre qu’il défend la civilisation « libre » occidentale en m’envoyant ici. Aller à la boucherie…pour ça ?

Certes, Saïgon ce n’est pas que la rue Tu Do. Dans mon quartier je prends tous les jours le café et le repas avec ces hommes qui gagnent leur vie à la force de leurs mollets sur les tricycles, ils boivent beaucoup, c’est normal, je me suis saoulé avec eux à ce qu’ils appellent le whisky vietnamien. J’ai passé de longues heures à errer à travers les petits marchés au bord de la rivière de Saïgon où des femmes vendent leurs poissons, leurs petits gâteaux, leurs gazettes ou leurs poulets. Je ne sais pas si ces gens-là ressentent leur pauvreté, ils n’ont sûrement pas la hargne que j’ai rencontrée à Hong-Kong ; je ne sais pas non plus s’ils désirent un changement, s’ils sympathisent avec le vietcong, je ne sais même pas si pour eux tout ceci a de l’importance, peut-être bien que la guerre n’évoque rien pour eux. Je ne peux pénétrer leur monde, mais je pense que le progrès que leur ont soi-disant donné vingt ans de démocratie est nul, et pour eux je souhaite aussi une victoire de l’ennemi. Ils sont installés dans cet univers d’une ville militaire où l’on ne peut faire un pas sans avoir à passer par de multiples contrôles, des sacs de sable, des barbelés et des fusils. De la guerre ils ne voient rien, si ce n’est de temps en temps les amputés que l’on rencontre dans les rues. Ces jeunes de 20 ans eux la disent l’amertume de la guerre ; ils feront leur vie sur une jambe, avec un demi-bras ou un visage cassé. Dans l’après-midi certains se regroupent sur la place du marché central, ils essaient de s’amuser, vont sur leurs béquilles au cinéma ; dans la soirée on en retrouve sur la terrasse du Continental Palace, ou à la sortie de la Pagode « restaurant pâtisserie », mais ils ne sont pas là pour se prostituer, ils sont là pour mendier, avec le petit papier officiel qui certifie qu’ils sont des blessés de guerre. Voilà ce qu’il y a de plus scandaleux dans Saïgon, que la ville soit pourrie, c’est normal, que les militaires et les journalistes de l’arrière s’empiffrent, baisent et se saoulent pour ensuite se faire passer pour des héros c’est normal, mais que des hommes détruits par la guerre soient obligés de mendier auprès de ceux qui vivent de la guerre, et que leur gouvernement n’ait rien d’autre à leur offrir qu’un certificat pour mendier…

Partie barrée sur l’un des brouillons

Arrivé à Saïgon, je croyais qu’il était impossible de sortir de la ville, et que ce soit pour les gens d’Air-Vietnam ou du consulat de France il ne semble y avoir que l’avion de sûr pour voyager ici. Mais les millions de Vietnamiens qui vivent ici se déplacent malgré la guerre, et ils ne peuvent pas tous se payer l’avion, le paysan du delta qui vient vendre au marché il prend l’autobus. Et des autobus il y en a une foule de Saïgon allant même jusqu’à Hué. La première fois j’ai pris un bus vers la frontière cambodgienne, une région supposée contrôlée par le Vietcong. 100 kilomètres de route jusqu’à Tay Ninh, mais rien de spécial, les gens vaquent dans les champs, l’on pique et repique le riz, l’on laboure, l’on pioche… nul ne dira qui de ces paysans paye le Vietcong ou travaille pour lui. Sur la route, les petites pistes de l’armée vietnamienne sont nombreuses, parfois la route est gardée par des tanks, et tous les ponts sont protégés, mais la sécurité est complète de jour. De nuit, personne ne roule. De nuit c’est autre chose, la guérilla. La route de Phan Thiet, 200 kilomètres au Nord de Saïgon, offre un aspect différent, il y a tout d’abord l’immense base américaine de Bien Hoa qui sur l’entrée principale annonce au nouvel arrivé « WELCOME », il y a les hélicoptères et les avions qui s’en vont ou reviennent, puis les camps de réfugiés avec leur église de ciment pour Dieu et leurs cahutes de bois et de tôles ondulées pour les hommes. Puis il y a les plantations d’hévéas de Xuan Loc et les bungalows des planteurs, puis la jungle, et l’on sait que parfois l’on doit lutter ici, on le voit aux arbres brûlés (ô amertume des planteurs qui sont français !), aux postes de garde qui sont détruits, aux ponts qui ont sauté et ne sont pas réparés, mais l’autobus passe, il fonce, et le chauffeur ne sait pas ce que c’est qu’une embuscade.

Les gens de la campagne tout comme ceux de Saïgon me sont fermés, ils ont sur leurs maisons le drapeau sud-vietnamien de peint, mais qu’est-ce que cela signifie, le receveur des postes de Tay Ninh me dit que maintenant ils savent ce que c’est le communisme et n’en veulent pas, mais il est receveur et travaille pour le gouvernement. Quand on rentre sur Saïgon, nous avons plus de trois ou quatre contrôles, fouille du car, contrôle des identités, contrôle plus attentionné des papiers des militaires (les déserteurs !), le gouvernement est donc si peu sûr de ses citoyens qu’il fait vérifier qui rentre et qui sort de Saïgon, et qu’il met des patrouilles à tous les points névralgiques de la ville, et qu’il transforme les hôtels où logent les familles américaines résidentes en véritables forts, et qu’il a encerclé le palais présidentiel et tous les locaux gouvernementaux dans un gigantesque réseau de barbelés avec des « défense de photographier », avec des « attention, ne pas garer sa voiture ici, emplacement dangereux », avec des « prière de déposer ses armes avant de rentrer », ou des « attention, vous êtes responsable de vos armes, ne vous les faites pas voler. » Voilà quelques-uns des écriteaux que l’on trouve en anglais dans Saïgon, tandis que d’autres écriteaux portent « nos spécialités : langue de bœuf sauce piquante, poulet sauté provençale, langouste froide mayonnaise » ou bien « exposition de la jeune peinture vietnamienne », et les ricains achètent les mêmes toiles horribles que sur Washington Square, mais ils sont heureux, ils font une affaire. Non, je crois bien que je me suis trompé de pays, j’aurais dû demander mon visa pour le Vietnam du Nord, peut-être que j’y aurais vu un pays qui lutte et non pas un pays qui se prostitue.

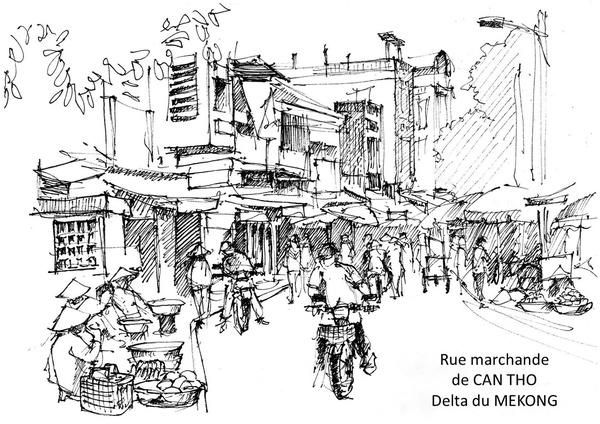

Croquis vietnamiens

Denis Maindive, mars/avril 2016

Denis et Dominique Maindive, amis de longue date d’Henri, ont effectué deux voyages au Vietnam : le premier en 2014, le deuxième en 2016. Un voyage commun en Asie du Sud-Est avait été programmé par Henri et Denis quelques années auparavant, mais Henri est finalement parti seul. Dans leur jeunesse, les deux amis avaient en revanche voyagé ensemble dans le grand nord. Les dessins et aquarelles de Denis peuvent être perçus comme un écho souriant au regard ironique d’Henri. « Essayer de restituer les couleurs, les scènes de vie... Plus de 6000 kms parcourus, beaucoup d’images et beaucoup de rencontres... « Nous sommes sous le charme de ce pays. » écrivent Denis et Dominique Maindive, en 2016. Suivons-les dans leur amitié pour un Vietnam qui a retrouvé le bonheur de la paix...

Femmes Hmong - Haut Tonkin

Hmong ou Mhong. Ethnie du Nord-Vietnam

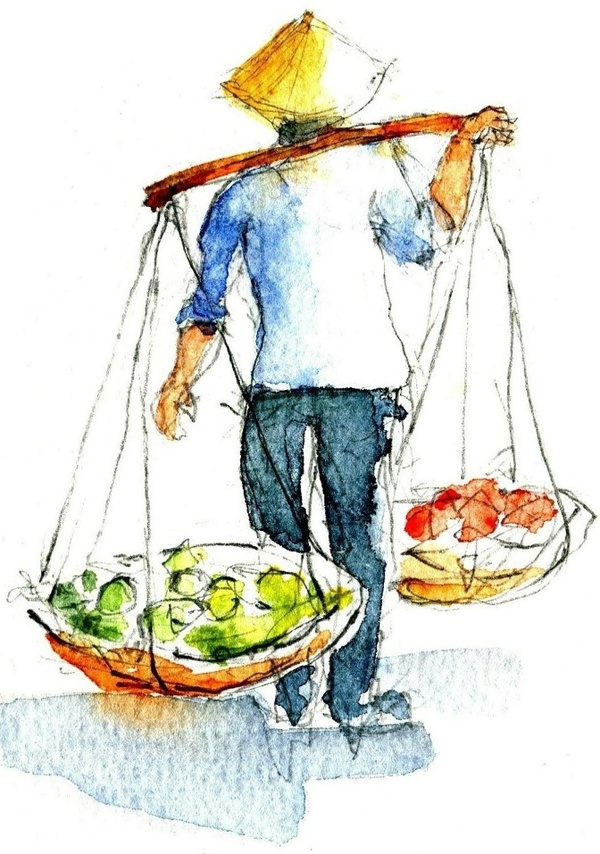

Marchande avec sa palanche

La palanche est une tige de bois légèrement incurvée, pour porter sur l'épaule, deux charges accrochées à chacune des extrémités.

Femmes Hmong au marché de Sapa

Située au nord-ouest du Vietnam près de la frontière avec la Chine, Sapa est une petite ville perchée à 1 600 mètres d’altitude au milieu d'une région montagneuse entourée d'une multitude de rizières en terrasses où vit une grande diversité de minorités ethniques.

Paroles de lecteurs

Quel bonheur de retrouver la plume talentueuse de Henri, toujours au plus près de la vérité du quotidien, de la rue... qui nous invite à une plongée dans l'envers du décor, au-delà des apparences et des conventions... Quant aux illustrations elles sont magnifiques ! Nathalie L.B. (16 mai 2022)

Bonne idée, cette page en contraste. Texte très instructif, comme tous les textes d'Henri Vial et belles aquarelles, pour des rêves de voyage. (Annie B. - 13/04/22)